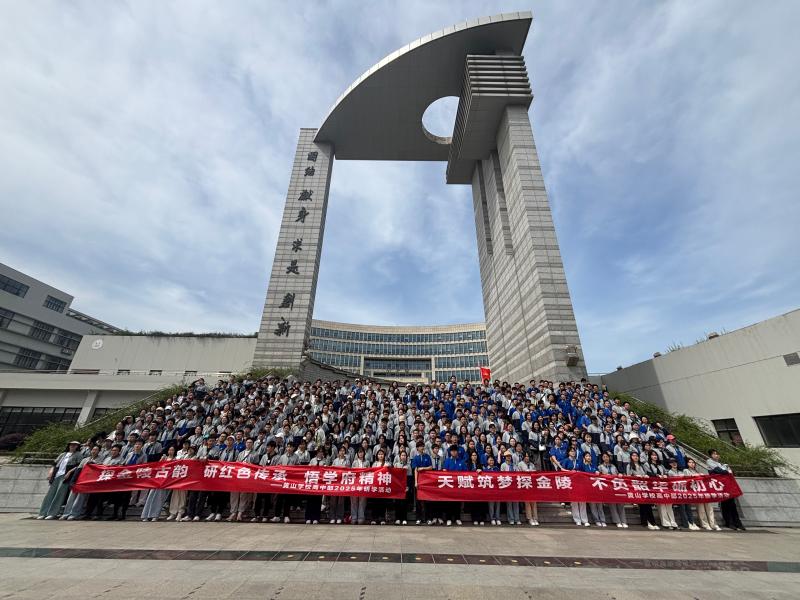

金陵淬炼青春志,万里河山浩浩行——记黄山学校高中部春季研学之旅

乙巳仲春,黄山学子负笈金陵,溯文明之脉。春风执笔,长江为卷。问道南理探天工,踏歌秦淮寻旧梦,雨花台前承英气,中山陵上仰高风,六朝金粉地,渐次舒展一幅立体的研学长卷。

科技筑梦·问道南理

当春风吹过十里,唤起一整个金陵城的绿意。我们一起走进“国防七子”之一的南京理工大学。在这里,每一道弹道轨迹都勾勒出科学的脊梁;在这里,每一块砖石都镌刻着科技强国的荣光!

当南理工的学霸们讲述学校红色传统和光荣历史时,梧桐叶正将阳光筛成细碎的金箔,落在少年专注的眉宇间,恍若张衡地动仪上坠落的星辰。

身披学士服,站在南理工校训碑下,那一刻,大家仿佛插上了智慧的羽翼。阳光在他们青春的脸庞上跳跃,那是梦想的光芒,在激情生长。

语言的交织,思想的碰撞,与外国留学生交流,更是一场文化盛宴。留学生们的故事,如同窗棂外的世界,开阔了同学们的视野。他们看到了更广阔的天空,听到了更多元的声音,在这里,多元文化交融共生,科技创新的种子正在跨越国界生长。

春风里,我们埋下一粒种子,静待发芽、抽枝,终有一日,会开出一树繁花。

文脉寻踪·踏歌秦淮

夫子庙的檐角的铜铃轻轻摇曳,穿透时光,将沉睡的文脉唤醒;秦淮河的波光荡漾,将六朝金粉揉碎成满目星河;乌衣巷口的夕阳正将少年影子拉得很长很长。

移步科举博物馆,泛黄的殿试策论在玻璃展柜中静静陈列。墨迹虽已斑驳,却仍能感受到笔锋中凝聚的心血。恍惚间,沙沙的笔触声在静谧的空气中回荡,昏黄的灯光下,无数寒窗苦读的身影若隐若现。那些“十年寒窗无人问”的孤寂,“一举成名天下知”的期盼,都沉淀在这方寸纸页之间。

黄册的纸页已然泛黄,却仍能触摸到“青衿之志”的温度。字里行间跳动着的,不仅是功名的渴望,更是“为天地立心”的家国情怀。少年驻足凝视,指尖与展柜保持着克制的距离,却仿佛穿越时空,与古人完成了一次心灵的对话。

此刻,历史的印记正悄然植入年轻的心田。古老的考具、斑驳的试卷,不再是冰冷的文物,而成为连接古今的桥梁。在这里,文化的传承不再是抽象的概念,而是可感可知的精神脉动。当少年转身离去时,他的眼中已点燃了新的火焰——那是对知识的渴求,对文明的敬畏,更是对未来的无限憧憬。

雨花台前·英气长存

清晨的雨花台松柏苍苍,纪念碑前的学子们屏息凝神。当国歌在烈士就义群雕间响起,十万革命志士的数字突然有了温度——16岁的袁咨桐咬破手指写下的血书,邓中夏就义前的呐喊,都在晨风中清晰可辨。

三次深鞠躬,是跨越时空的无声对话——一代人有一代人的使命,但守护山河无恙的初心始终如一。

默哀的三分钟里,有麻雀掠过碑顶,翅尖搅动凝固的光阴。

学生代表抬着花篮缓步上前,缎带上“革命先烈永垂不朽”的金色大字在阳光下格外醒目。

校长助理汪益军在致辞中勉励学子们,要“记得来时路,一起向未来”,要传承红色基因,赓续革命薪火,将先辈们艰苦奋斗、矢志报国的精神血脉融入新时代青春征程。

绕碑瞻仰,青铜雕塑“挣开镣铐”的手指,正指向远处拔地而起的城市天际线。

长明灯的火苗砰然跳动,那分明是十万星辰,化成的人间灯火。

谒陵钟山·气象巍巍

青石阶在脚下绵延成历史的长廊,392级磨砺出时光的包浆。石阶两侧的悬铃木沙沙作响,仿佛在诉说“革命尚未成功”的未尽之志。

登临祭堂回望,紫金山脊线恰似先生未合上的《建国方略》,而整座南京城正铺展成他未竟的蓝图。

“天下为公"四字,在春阳下泛着温润的光。有白发老者驻足凝视,有稚子仰头发问,四字箴言就这样在一代代人的仰望中生根。这跨越世纪的凝视,让真理在血脉中代代相传。

今年恰逢中山先生逝世百年,祭堂内的汉白玉坐像前,阳光透过穹顶洒落斑驳。有学子在研学笔记上写道:“不是所有的路都有392级台阶,但每代人都有自己的长征。”

星火燎原·精神昭昭

而今归去,行囊满载千年智慧,心间激荡家国深情。金陵风骨,已铸精神底色;江南烟雨,更润求索初心。愿以青春续写文明薪火,承古拓新,让历史长河奔涌向前,永续传承。

皖公网安备34100002000108号

皖公网安备34100002000108号